「滋賀FUTURE THINKING WEEK」において、「環境DNA×金融システム」をテーマにしたトークセッションに登壇【生物多様性科学研究センター】

2025.04.17 |

データ アート&サイエンスで未来を構想する

2025年3月28日から4月6日まで、滋賀の未来を「水」を中心に考えるイベント「滋賀FUTURE THINKING WEEK」が、旧滋賀銀行彦根支店で開催されました。同イベントは、滋賀大学、トヨタ・コニック・プロ株式会社、アルスエレクトロニカ・フューチャーラボからなる「滋賀みらい構想プロジェクト」による主催です。

趣のある近代建築の旧滋賀銀行彦根支店の建物全体を会場に、データサイエンスにアートを加えたアプローチである「データ アート&サイエンス(DAS)」※1の手法を使った滋賀県内各地で進む地域創生プロジェクトの紹介や、生成AIに触れる子ども向けワークショップ、国内外のアーティストの作品展示など多彩なコンテンツが展開されました。

【>>イベント詳細(主催者HP)】

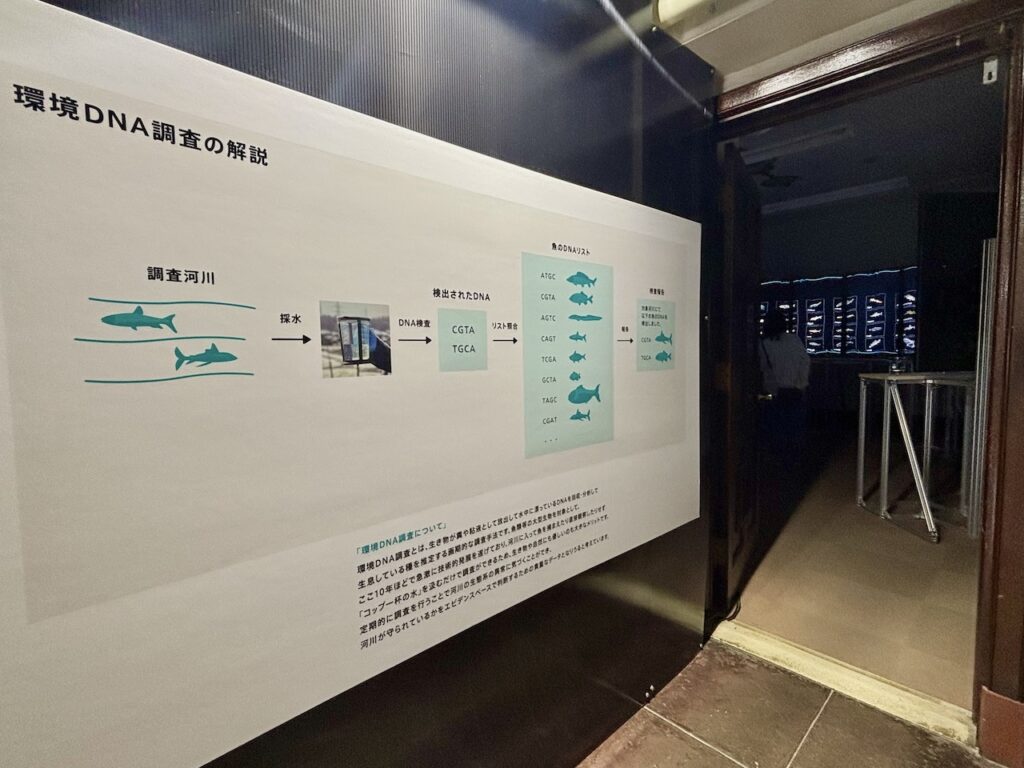

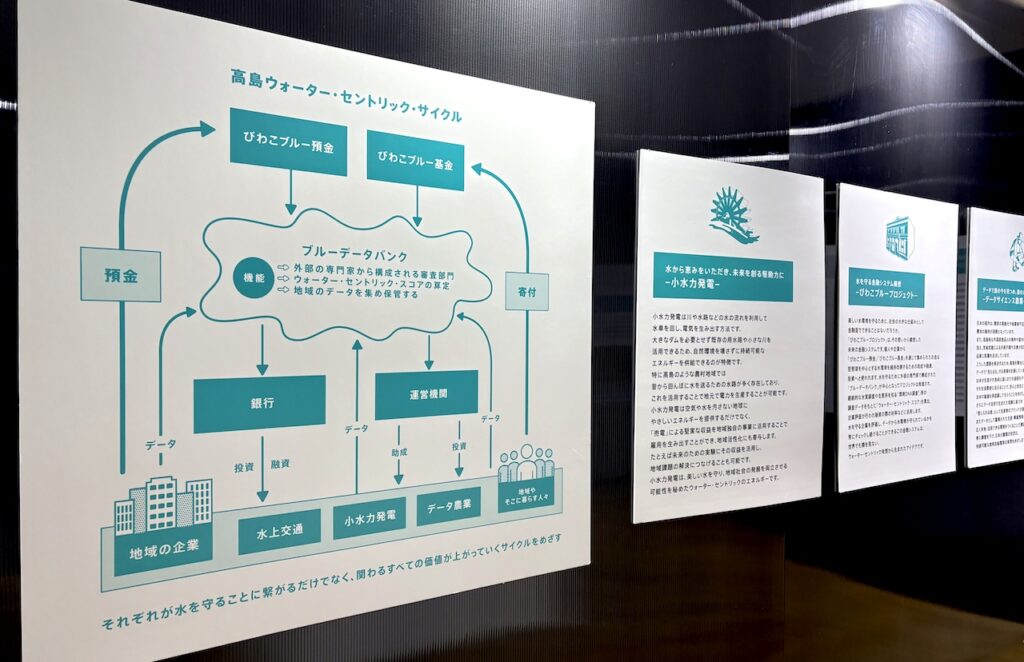

会場2階の一角では、滋賀銀行と本学生物多様性科学研究センター、トヨタ・コニック・プロ株式会社などが協力した「水を守る未来の金融システム」のアイデアについてのパネル展示や、環境DNA分析データから明らかになったびわ湖の生息魚類に関するデジタル展示などが行われました。

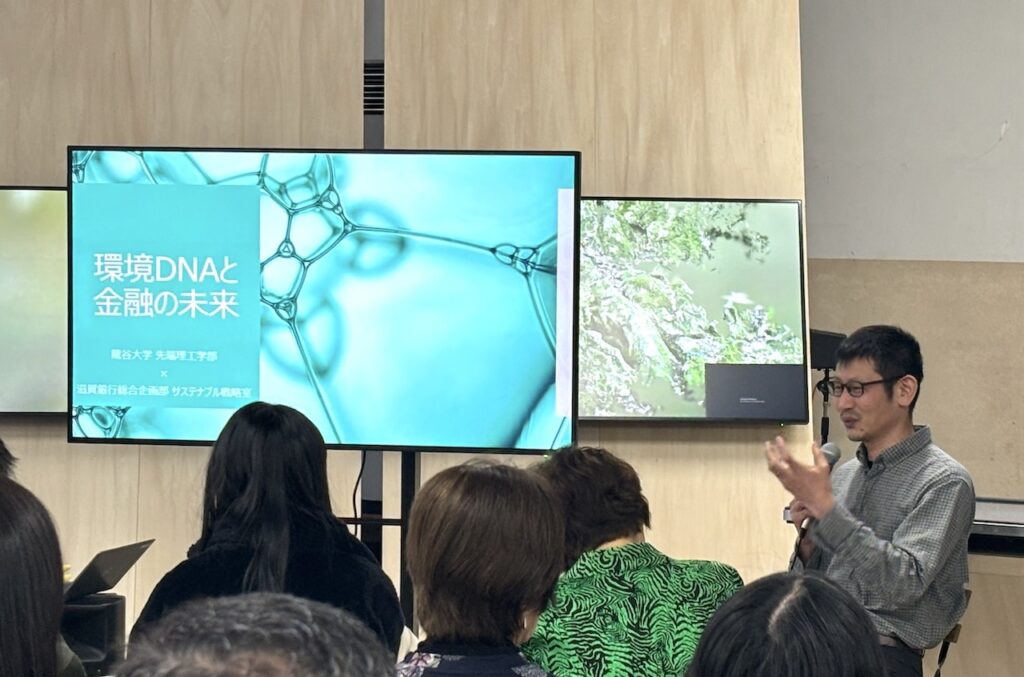

4月5日(土)17:00〜18:00に行われたトークセッション6は、「環境DNA×金融システム」をテーマに、滋賀銀行 総合企画部 サステナブル戦略室 サステナブル推進グループ長の宇佐見 剛氏と、本学生物多様性科学研究センターの山中裕樹センター長(本学先端理工学部・教授)が登壇。モデレーターを滋賀銀行 総合企画部 サステナブル戦略室 未来デザイングループの山岸未加氏が担当しました。

ネイチャーポジティブへの転換に向けた行動が企業活動においても求められている中、“地域固有のもの”である生物多様性データを継続的に取得して適切に評価するには、さまざまな課題があります。

これまで生物多様性科学研究センターの研究メンバーが技術開発に関わってきた「環境DNA分析技術」は、採水など環境中の試料取得の簡便さや環境DNAメタバーコーディング解析による生物情報の収集スピードなどの点でメリットがあり、環境影響評価や生態系保全に役立つと見込まれています。しかしその一方で、生物多様性に関するデータ公開・運用にあたっての国際的なルールが存在していないことや、人的・資金的コストを誰がどう負担し続けるのかといった懸念点があるのも実情です。

また、日本では上場企業を中心として気候変動対応や生物多様性に関するリスク及び機会など、サステナビリティ関連の非財務情報開示が求められていることから、金融機関にはTCFD・TNFDレポートの評価や推奨される指標の提案、ESG債といった金融商品の開発などの役割が期待されています。

今回のトークセッションでは、主に「生態系保全のために環境計測データと地域金融をどうつなぐか?」という観点から展開されました。(※以下、セッションの内容を一部抜粋して紹介します)

《地域金融と環境保全の接点》というトピックについて、宇佐見氏は「地域ごとにめざす未来は異なるものであり、地域の成長なくして私たち地域金融の成長もない。地域金融の根本的機能として、地域の情報収集を行い、地域のステークホルダーをつなぐことが求められる」とコメント。山中教授は、2021年よりセンターで企画・推進してきた環境DNA分析技術でびわ湖に生息する魚類を調べる「びわ湖100地点環境DNA調査」を例に挙げ、「高感度なレベルで環境をモニタリングすることで、新規外来種の侵入などの異変に早期に気づくことができる。地域のプラットフォーマーである金融機関には、地域を高い解像度で捉えることが求められるのではないか」と述べました。

つづいて、《地域の水資源に対する想いと未来像》というトピックについて、山岸氏が今回のイベントでパネル展示した「ブループロジェクト」構想にふれ、「仮に滋賀の水にまつわるデータを金融機関が保有するとしたら?」と話題を提供しました。

宇佐見氏は、「金融機関は従来お金にまつわるデータを持っている。そこに水(環境)に関するデータを結びつけることで変化を発見できる可能性があり、変化が起きている地域へ対話にうかがう契機となるだろう」と発言。山中教授は、「環境計測にかかるデータは公共のものとして、誰もが利用できるような状態になることが理想である」と述べ、データ利用者からデータ提供者へとお金が還元される仕組みとして、スイスの研究仲間がスタートアップ企業で構想中の事業アイデア(環境DNA分析データをブロックチェーン化し、利用料の一部がデータ提供者へ還元される仕組み)を紹介しました。

最後に取り上げられた《データを社会システムに取り込む必要性》というトピックについて、冒頭に山岸氏が「近ごろ学生と地域金融との関わりが希薄であることに気づいた。地域金融も社会システムの1つと捉えることができるが、地域金融は、地域の社会システムの外にいる人々にはどう関わっていくことができるか?」と問題提議しました。

これを受けて山中教授は、「多くの人々は無意識的に社会システムに取り込まれているので、私たちの暮らしにおいて必要不可欠なシステムを創出・運用していくことが必要ではないか。滋賀県は環境意識が高く、スタートの場所として最適。まずは滋賀からデータを社会システムに取り込む成功例を生み出していきたい」とコメント。宇佐見氏は、「今はネットを介して、どこでも誰とでもダイレクトにつながることができる時代。地域金融としては、データにどのような意味をもたせるという点から考えはじめ、ブロックチェーンなどの技術も活用して、地域の人々の役に立つような金融システムを検討していきたい」と述べ、トークセッションを締めくくりました。

※1 データ アート&サイエンス(DAS):

社会課題に対して、データサイエンスにアートを加えた視点で課題の理解や分析、解決をめざす新しい学問領域。現在、滋賀大学とトヨタ・コニック・プロ株式会社、アルスエレクトロニカ・フューチャーラボがこの学際領域を推進し、滋賀の各地で様々な取り組みを行っている。(→参照:プレスリリース)